ブリ、鯛、イサキ、ガラカブ、クロ(メジナ)、キス、タコ等,釣れるものは何でもOK

釣りの基本はボートの掛釣り(ウキ流し釣り)最近は鯛ラバ・インチクも・・・・・・・・

ボート、トレーラー、船外機の偽装やメンテナンスも・・・。

|

【つくも君の釣り】は、熊本の天草を中心に、トレーラブルボート[NEO390]での釣行記録。 ブリ、鯛、イサキ、ガラカブ、クロ(メジナ)、キス、タコ等,釣れるものは何でもOK 釣りの基本はボートの掛釣り(ウキ流し釣り)最近は鯛ラバ・インチクも・・・・・・・・ ボート、トレーラー、船外機の偽装やメンテナンスも・・・。 |

| |

Mail to me | 釣りブログ | 一眼ライフ |

|

トレーラブルボートの場合、航行区域の決め方で、航行できるエリアが変わってきます。 まずは航行区域を沿海(限定)にする方法です。 いずれも限定沿海ですが、この限定する方法には ①日本全国の任意の場所から、出航地点から沿海の範囲を限定する方法。 ②いわゆる母港制度で、予め決められた範囲の沿海を限定する方法。 の2通りがあります。 いずれも法定備品は同じです。 二つ目は航行区域を沿岸にする方法です。 ③日本全国任意の場所から、5海里以内であれば、どこまでも行ける方法。 があります。これを取得するには、法定備品を追加する必要があります。 それぞれに特徴がありますので、 ●フィッシングフィールドが何処か? ●どれくらい沖まで行きたいか? で、その人のフィッシングスタイルで決める事になります。 |

|

① 任 意 の 場 所 か ら 限 定 沿 海 |

平成5年3月から「可搬型小型船舶の航行区域の特例」を設け、従来からの母港制度に加え、車からボートを降ろした任意の地点を基地として3海里以内であれば、日本全国どこからでもボートを降ろせるようになりました。 【沿海区域であって、当該船舶が安全に発着できる任意の地点から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる範囲であって、当該範囲における海岸から3海里以内の水域を航行区域とする】 となっています。 『2時間以内に往復できる範囲』 とは、実際のスピードではなくて計算値によるものです。 最初は船舶検査証はこの設定にしていました。 つくも君のyellowtail号は、20ノット以上で走る事ができますので、海岸から3海里以内で横方向には20海里までが航行区域でよさそうですが、船舶検査証には [航行区域] 沿海区域 ただし、当該船舶が安全に発着できる任意の地点から10海里以内の水域のうち海岸から3海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る。 となっています。計算上は10ノットで計算しているみたいです。 また、船舶安全法施工規則第1条第6項の水域」は平水の事です。 海岸から3海里までとなっていますが、日本全国何処からでも出航できますので、日本の各地で出航したいと思う人にはメリットがあります。 |

|

② 母 港 制 度 に よ る 限 定 沿 海 |

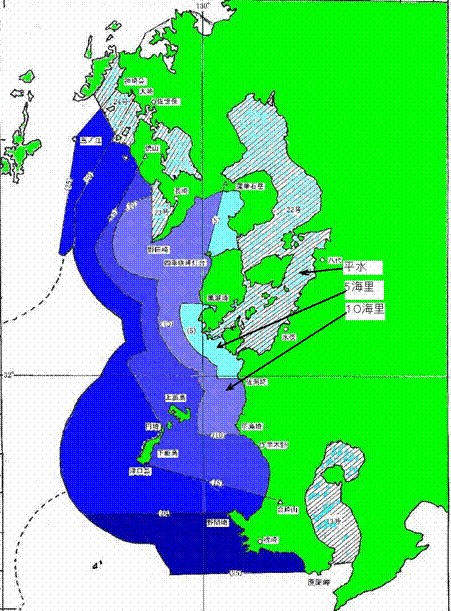

従来からの母港制度による航行区域の設定です。予め決められた水域を航行できるようにするものです。水域は3箇所まで設定する事ができます。 この設定のほうが、より遠くまで航行できますので、臨時検査で変更しました。 水域は3箇所まで登録できますが、釣行先は熊本がほとんどですので、まだ1箇所しか登録していません。 錦江湾に遠征に行った事もありますが、錦江湾は平水なので、登録することなく航行する事ができます。 現在の船舶検査証の航行区域 [航行区域] 沿海区域 ただし長崎県野母埼から180度に引いた線と、熊本県天草島を経て、 鹿児島県羽島埼から270度に引いた線の間における九州、急魔も都県天草島及 び鹿児島県長島の各海岸から10海里以内の水域及び長崎県野母埼から半径 10海里以内の水域並びに船舶安全法施工規則第1条第6項の水域に限る。 この文章を見ても、実際、何処までいけるのかよくわかりません。 それで、日本小型船舶検査機構三角支所に海里ごとの地図がありました。  この地図の10海里の線まで航行できるようになりました。 つくも君の船舶免許は小型船舶2級なので5海里までとなっています。 だから、ボートが10海里でも意味が無いような気がしますが、実際は大違いです。 小型船舶2級は5海里ですが、途中に島があれば、それから更に5海里、また島があれば、更にそれから5海里と言う風に伸びていきます。 ボートの航行区域は、途中に島があっても関係なく、あくまでも海岸から○○海里となります。 で例えば、つくも君の場合、牛深下島の西海岸から出航すると、3海里のところに片島や大島があります。船舶免許5海里制限はここでリセットされて、片島や大島から更に先の5海里まで、海岸から8海里まで行く事ができます。 一方、ボートは10海里までとなっていますので、問題ありませんが、ボートが5海里までとなっていれば、牛深下島海岸から5海里までしか、片島から2海里先までしか行けない事になります。 こういう場合のために、免許5海里、ボート10海里は意味のあることだと思います。 でも、yellowtail号で海岸から10海里まで行く勇気はありませんが・・・ |

|

③ 航 行 区 域 沿 岸 |

平成16年11月1日の規則改定により、一部の設備要件を満たせば、5海里まで可能となり、更に、『2時間以内に往復できる範囲』がなくなりました。これで日本一周も可能となったそうです。 これにした事がありませんので、詳細はわかりませんが、 【航行区域】 2級小型船舶操縦士の免許で操船できる水域(沿岸区域)と同じ航行区域を航行できる。 そうです。 2級小型船舶操縦士の免許で操船できる水域(沿岸区域)と同じという事は、例えば、牛深下島の場合、3海里に片島がありますので、片島から更に5海里で、下島から8海里まで行けるという事かもしれません。(実際はその先に沖の瀬がありますので、それから5海里かも・・・) 追加備品としては ラジオ(国際VHF等があれば不要) コンパス(自船の位置及び進行方向が表示できるGPSがあれば不要) 海図(指定のものが表示できれば不要) 小型船舶火せん2個(携帯電話があれば1個で可) となっています。 |

| 変更手続き先 |

手続きは、日本小型船舶検査機構三角支所で行いました。 事前に電話連絡し、船体番号を告げると、登録データがあるみたいで、すぐに教えてくれます。 マリンモーターで代行登録されていましたので、登録先が三角支所ではありませんでしたが、特に問題はありませんでした。 支所の方は親切で、慣れていない私にも、いやな顔もせず、丁寧に教えてくださいました。 三角支所で、書類と手数料郵便振込み用紙をもらい、近くの郵便局5千円くらい払い、すぐ完了しました。 夜間航行の申し込みと同一に行ったので、両方で5千円かも・・・ |